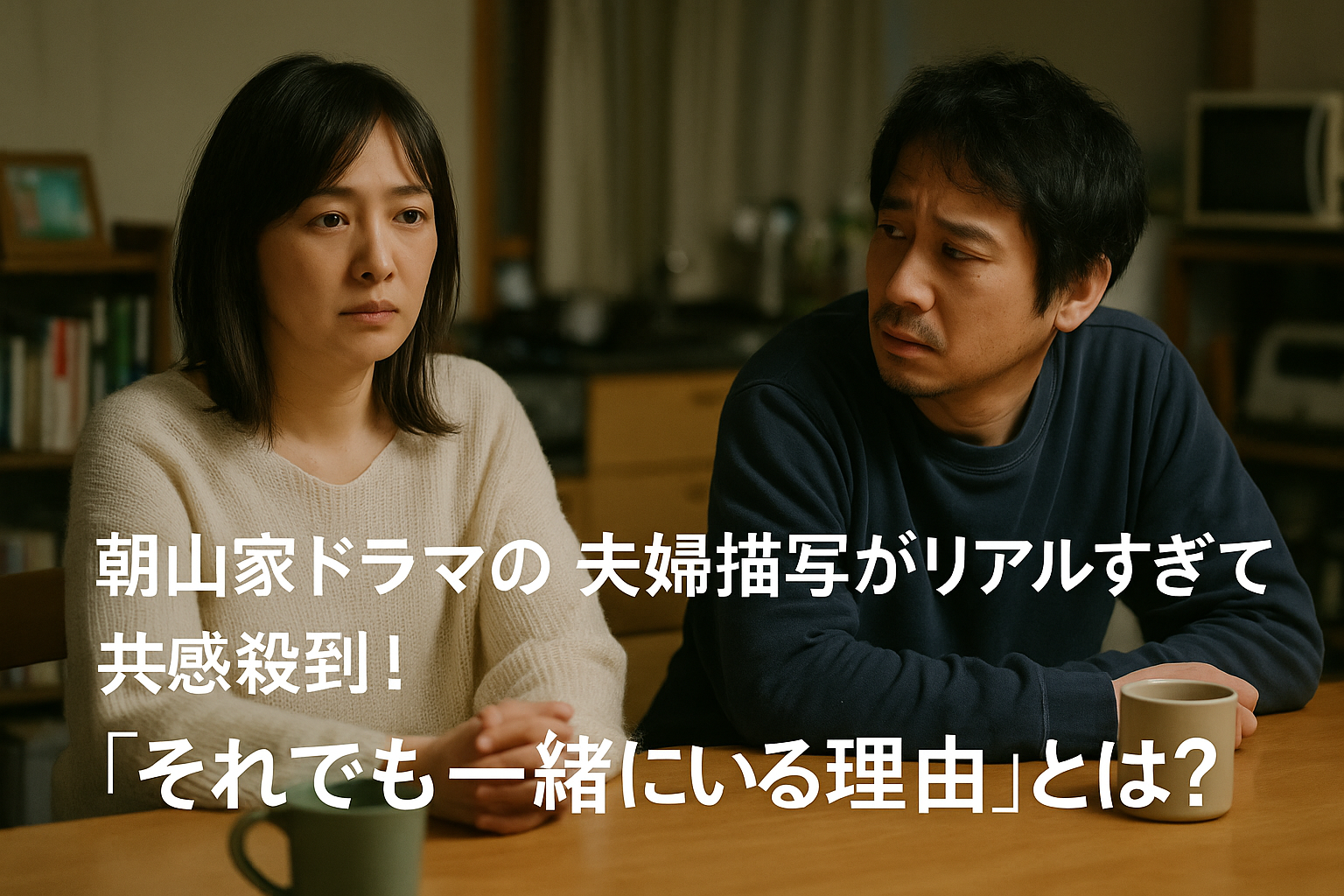

テレビ朝日系列で放送中のドラマ「こんばんは、朝山家です。」では、朝山家の夫婦描写がリアルすぎるとSNSを席巻し、多くの視聴者から共感の声が寄せられています。

夫・賢太(小澤征悦)は“残念な夫”で、妻・朝子(中村アン)は“キレる妻”という日常的な口論、細かなすれ違いが描かれ、そのリアルさが視聴者の心に響いています。

この記事では、なぜ「朝山家ドラマ」の夫婦描写が共感を呼んでいるのか、その背景と理由を最新情報をもとに分析していきます。

- ドラマ「こんばんは、朝山家です。」のリアルすぎる夫婦・家族描写の魅力

- 育児・発達支援・療育など家庭の現実が丁寧に描かれている理由

- 「それでも一緒にいる」家族の姿に多くの視聴者が共感する背景

朝山家の夫婦描写がリアルすぎる理由は?

放送中のドラマ「こんばんは、朝山家です。」がSNSやネット掲示板で大きな話題を呼んでいます。

その理由のひとつが、登場する夫婦の描写が「まるで自分たちを見ているよう」と感じさせるほどリアルである点です。

なぜここまで共感を呼ぶ夫婦像が描かれているのか、その秘密に迫ります。

脚本家・足立紳さんの実体験ベースだから

ドラマ「こんばんは、朝山家です。」が注目を集めている理由のひとつが、その夫婦描写のリアルさにあります。

特に夫婦間の口論やすれ違いが、まるでどこかの家庭を覗いているかのように感じられ、多くの視聴者から共感を集めています。

ではなぜ、ここまで自然でリアルなやりとりが描けているのでしょうか?

このドラマの脚本を手がけているのは、映画『百円の恋』やドラマ『それでも愛を誓いますか?』などを手がけた足立紳さん。

実は今回の作品も、ご自身の夫婦生活や子育て経験が色濃く反映されていることが明らかになっています。

特に、発達障害グレーゾーンの子どもを育てる中での苦悩や、夫婦間の認識のズレ、日々の些細な言い争いなど、脚本家自身が「毎日のように起きていること」と語っているほどです。

つまり、作り込まれた“フィクション”ではなく、“事実”をベースに物語が進行しているため、視聴者が自然と共感してしまうのです。

現実感のあるセリフや行動が、そのまま物語の骨組みになっていることが、リアリティの要因といえるでしょう。

このように、作り手自身のリアルな生活経験に裏打ちされた物語だからこそ、多くの家庭に「あるある!」と感じさせる力を持っているのです。

日常の「あるある」を丁寧に切り取っているから

「こんばんは、朝山家です。」が多くの人に“刺さる”理由のひとつは、日常のささやかなやり取りや出来事が細やかに描かれている点にあります。

夫のちょっとした無神経な言動に妻が苛立ち、妻のイライラに夫が気づかないまま空回りする——このような構図は、多くの家庭に見られるものです。

視聴者は、そんな日常のやり取りに「うちと同じ」「あるある」と頷きながらドラマを見ているのです。

たとえば、夫・賢太が仕事の疲れを理由に家庭のことを後回しにしたり、育児に対する姿勢がどこか他人事だったりする描写があります。

一方で妻・朝子は、子育てや家事の負担を一人で背負ってしまい、精神的にも体力的にも限界に近づいていきます。

こうした描写が、現実の夫婦関係を正確に切り取っていると感じさせるのです。

脚本家の足立紳さんが、自身の経験をもとに描いていることもあって、夫婦間の“すれ違いの原因”や“言いたいけど言えない思い”にリアリティが宿ります。

ただのドラマ的な誇張ではなく、実際に日々の生活の中で誰もが感じる小さなストレスや疑問を、丁寧にすくい上げて描いているのがこのドラマの魅力です。

その積み重ねが、ドラマ全体の共感性の高さにつながっているのです。

それ妻との共通設定が共感を強める

「こんばんは、朝山家です。」を見ていて、「あれ?これってあの作品に似てる?」と感じた視聴者も少なくないかもしれません。

実はこのドラマ、過去に話題となった「それでも愛を誓いますか?(通称:それ妻)」といくつかの共通点があります。

それらの共通設定が、視聴者にさらなる共感を呼び起こしているのです。

脚本家、夫婦構成、子役まで一致

「それ妻」と「こんばんは、朝山家です。」の最大の共通点は、どちらも脚本を手がけているのが足立紳さんであるという点です。

足立さんは「それ妻」でも、結婚生活のリアルな苦悩や家庭内での夫婦の温度差を描き、多くの共感を集めました。

その手腕が、「朝山家」でも存分に発揮されています。

また、夫婦の構成にも共通点があります。

いずれの作品も「共働き」「子育て中」「夫婦間にすれ違いがある」という状況を描いており、視聴者はより身近に感じやすくなっています。

さらに注目すべきは、「朝山家」の息子・晴太を演じる子役が、「それ妻」の娘役と同じ所属事務所の子役である点です。

演出面でも、セリフの間や表情のリアクションに“あの感じ”が残っており、ファンの間では「まるで続編のよう」といった声も見受けられます。

これらの類似点は偶然ではなく、意識的に「家庭のリアル」を描くための共通パターンとして活用されているのかもしれません。

過去作品で感情移入した視聴者にとっては、今回のドラマも「またあのリアルが味わえる」と感じさせる魅力があるのです。

過去作との“変化”を感じさせる構成

「こんばんは、朝山家です。」は、脚本家・足立紳さんが手がけた過去作「それでも愛を誓いますか?」と比べ、類似点だけでなく明確な“変化”も感じさせる構成になっています。

「それ妻」ではシリアスな夫婦の心理戦や心の揺れ動きが主軸でしたが、今回の作品ではそこにユーモアやアイロニーが加わり、重くなりすぎない語り口が印象的です。

視聴者が共感しつつも、少し肩の力を抜いて見られる構成になっているのです。

たとえば、主人公の賢太が「国民的朝ドラの脚本家なのに家庭では空気」のようなキャラクター設定は、過剰なまでに誇張された“ダメ夫像”として描かれており、あえて笑えるレベルに昇華されています。

また、子どもたちの発達特性や家族のすれ違いがテーマになりながらも、劇中では食卓のシーンや学校の行事、家庭内のドタバタなど、生活に密着したシーンでリアリティを描きます。

こうした構成は、「夫婦問題」そのものを前面に押し出すのではなく、「家族としてどう向き合っていくか」に焦点を当てている点で、明確な変化を感じさせるのです。

そして、前作と違って今回の物語には「映画制作」というサブプロットも含まれています。

賢太が家族をモデルにした映画を作ろうとしているというメタ的な展開により、家庭の出来事が“作品になる”という二重構造が加わり、ストーリーに深みとひねりが生まれています。

このように、「それ妻」からの進化が多層的に織り込まれている点が、今作の大きな魅力となっています。

リアル描写が視聴者に与える効果

「こんばんは、朝山家です。」が多くの視聴者の心をとらえて離さない理由は、その描写の“リアルさ”にあります。

夫婦の会話、子どもとの関わり、家族の空気感が作りものではなく、どこにでもある家庭そのものとして描かれているからです。

そのリアルさが、視聴者にどんな影響を与えているのかを掘り下げてみましょう。

視聴者が自分事として受け止めやすい

主演の中村アンさんは「この作品を通じて、家族の現実はそんなに甘くないのかもと感じた」と語っています。

つまり、視聴者だけでなく演じている側にとっても“理想の家族像”と現実とのギャップを突きつける内容だということです。

このギャップこそが、視聴者の心を強く揺さぶる要因になっているのです。

また、SNS上では「うちも同じようなことでケンカしたことある」「まるでうちの食卓」といった声が数多く寄せられています。

とりわけ、家庭内の“些細なズレ”や“分かってくれないもどかしさ”に焦点が当てられているため、視聴者が自分自身の体験と重ねやすい構造になっているのです。

そうした共感によって、単なるエンタメとしてではなく、「これは自分の話だ」としてドラマを受け止める層が広がっています。

リアリティのある作品は、ときに痛みも伴いますが、それ以上に「誰かに見てほしい」と思える強さを持っています。

朝山家の描写が支持される背景には、“共感”を超えて“自分ごと”として浸透する力があるからこそなのです。

毎日を見るような“家族ドラマ”として心地良い

「こんばんは、朝山家です。」は、毎週の放送を心待ちにする視聴者から“癒し系家族ドラマ”として受け止められています。

それは激しい事件や非現実的な展開がないからではなく、日々の生活にある小さなズレや喜びを丁寧に描いているからです。

そのリアルさと温もりが、視聴者にとって安心感を与えているのです。

キャストの渡邉心結さん(長女・蝶子役)も「本当の家族のように撮影しているから、共感ばかりです」と語っています。

その自然な空気感が画面からも伝わり、視聴者は「自分の家族をのぞいているような感覚」でこのドラマを楽しんでいます。

SNS上でも「笑えるのに泣ける」「観ているだけでホッとする」といった声が多く見受けられます。

脚本の足立紳さんは「ドラマで描かれる朝山家の“ちょっと面倒だけど愛おしい日常”に、幸福感を感じてもらえたらうれしい」とコメントしています。

まさにこのドラマは、日曜夜という時間帯にぴったりの「生活の一部になりうる作品」なのです。

日常に寄り添うドラマとして、繰り返し見ても心がじんわり温かくなる——そんな“心地よさ”が共感を生み出す理由だと言えるでしょう。

妻が「キレるママ」として描かれる意味

「こんばんは、朝山家です。」で中村アンさんが演じる妻・朝子は、感情的になって夫を厳しく叱りつける“キレるママ”として描かれています。

この演出は単なるコミカルな要素ではなく、現代の家庭が抱える問題や妻たちの声を象徴する存在として機能しています。

なぜ“キレる”描写が、ここまで視聴者の共感を呼んでいるのかを探っていきます。

中村アンの“気持ちよく罵倒”演出で共感

中村アンさんが演じる朝子は、時に激しく夫・賢太に言葉をぶつけます。

けれどその姿に「怖い」と感じるよりも、「言いたいことを代弁してくれてスカッとした」と感じる視聴者が多く、SNSでも「朝子みたいに怒ってみたい」という声が上がっています。

中村さん自身も「今回は母親役で、不安もあったけれど“わからなくていい”と言われてホッとした」と語っており、感情の振れ幅を思い切って演じられる環境があったことが、演技に深みをもたらしています。

さらに、共演の小澤征悦さんは「彼女の罵倒をドンと受け止めることで、リアルな夫婦像ができている」と話しており、夫婦のやりとりにユーモアと真実味の両方が宿っていることがうかがえます。

こうした“罵倒のシーン”も、ただ怒鳴っているのではなく、言葉の裏にある悲しみや不安、そして愛情がにじんでいるため、観ていて心に刺さるのです。

「感情的な母」を単なるヒステリーにせず、視聴者の代弁者として機能させている点が、このドラマの巧みさとも言えるでしょう。

キレることで見えてくる“夫婦の本音”

ドラマの中で、朝子が“キレる”瞬間は決してただの感情的な爆発ではありません。

実際には、その裏にある思いや、普段口にできない不満・期待が噴き出しているのです。

朝山家の会話劇では、感情がぶつかることでむしろ夫婦の本音が見えてくる構成になっています。

たとえば、療育センターでペアレントトレーニングを受けたあとも、賢太の不用意なひと言に朝子が反応し、夕食時に家庭内の不満が一気に爆発する場面があります。

そこでは、晴太の育児負担や蝶子との関係、さらには賢太の“家庭内での存在感の薄さ”までもが露呈します。

これらのやり取りを通じて、表面的には口論でも、実は「わかってほしい」という気持ちが根底にあることが伝わってきます。

また、朝子だけでなく、賢太もまた心のうちにある苛立ちや疎外感を爆発させる描写があり、夫婦が互いに本音をぶつけることでしか理解し合えないもどかしさが描かれています。

そうした構成は、現実の夫婦関係にも通じる“ケンカ=対話”という視点を提示しているとも言えるでしょう。

怒鳴り合いの後に訪れる沈黙や気まずさも含めて、「キレる」という行為が実は家族をつなぐ一つの手段なのかもしれません。

子育て・発達特性との絡みで夫婦描写に厚み

「こんばんは、朝山家です。」では、単なる夫婦間のすれ違いにとどまらず、発達特性をもつ子どもの育児というテーマも深く描かれています。

そのことが家庭の雰囲気にどう影響を与えているのか、そして夫婦の関係性にどんな火種を生んでいるのかが丁寧に描写されています。

このような要素がドラマ全体に厚みを持たせ、視聴者の心に刺さる理由にもなっています。

ASDの晴太くんとその育児支援が関係の火種に

朝山家の長男・晴太は、発達障害の特性があり、朝が弱く、日常生活の中でさまざまな困難を抱えています。

彼が通う療育センター「ソーラー」ではペアレントトレーニングが行われており、朝子と賢太もそれに参加しています。

このトレーニングでは「家庭内の安定が子どもの成長に不可欠」と指導されるものの、実際の家庭ではそれが理想通りにいかず、現実的な衝突が頻発します。

たとえば、朝子が晴太にかかりきりになってしまい、蝶子のお弁当を忘れてしまうというシーンでは、「特別扱いされている」と感じた蝶子が反発し、そこから家族全体のバランスが崩れていく描写があります。

また、賢太が「余計なひと言」を放ってしまうことで、朝子のストレスが爆発し、家庭内が混乱するという展開も見られます。

育児への考え方や対応の違いが夫婦間の溝を生み、それが“言いたくても言えない本音”として積もっていく様子がリアルに描かれているのです。

このように、子どもの発達特性とそれに伴う育児環境の違いが、夫婦の関係性に大きく影響を与えており、視聴者はそのリアリティに強く引き込まれています。

療育やペアレントトレーニングのリアルな描写

「こんばんは、朝山家です。」では、晴太が通う療育センター「ソーラー」で行われているペアレントトレーニングの様子が、非常にリアルに描かれています。

この描写がドラマに説得力を与え、視聴者が現実の育児支援や障がい理解に目を向けるきっかけにもなっています。

作中では、専門スタッフの中川から「家庭内の安定が子どもの成長には不可欠」と指導される一方で、実際の家庭では理想と現実のギャップに苦しむ朝子と賢太の姿が丁寧に描かれます。

また、日常生活の中でペアトレで学んだ知識を実践しようと試みるも、ストレスや時間的余裕のなさからうまくいかない現実がリアルに反映されている点も特徴です。

家庭内では子どもそれぞれのニーズが異なるため、理論通りにいかない葛藤があり、視聴者も「うちも同じ」と感じやすくなっています。

特に、トレーニング後の夕食シーンで、夫婦の間に再びすれ違いが起こる様子は、支援を受けていても“人間関係の難しさ”はすぐに解決しないという現実を描いています。

このように、専門的な療育支援の描写が単なる説明にとどまらず、物語の中に自然に組み込まれていることで、ドラマが“教養としての家族ドラマ”としても成立しているのです。

“それでも一緒にいる”理由が示すもの

「こんばんは、朝山家です。」の中で繰り返し描かれるのは、衝突しながらも“家族であること”をやめない姿です。

毎日のようにすれ違い、互いに文句を言い合い、思い通りにならない関係に苛立ちながらも、それでも朝になると一緒に過ごしている。

この“それでも一緒にいる”という選択に、現代の家族像への大きなメッセージが込められているのです。

家族はバラバラだけど、確かにつながっている

朝山家は、完璧な家族ではありません。

父・賢太はエゴサに明け暮れ、母・朝子は怒りを抱えて爆発し、子どもたちはそれぞれの事情で思いを抱えています。

食卓では言い争いが絶えず、週末の朝はバタバタの連続——けれどその姿こそが、多くの家庭が抱える“本当の日常”なのです。

ドラマでは、晴太の育児や蝶子の不満、映画制作をめぐる夫婦の衝突など、バラバラになってもおかしくないような出来事が続きます。

それでも彼らは、同じ食卓を囲み、また朝を迎えるのです。

その繰り返しの中に、“血のつながり”ではなく“生活の積み重ね”こそが家族を形づくるのだという視点があります。

朝山家が抱える不完全さこそが、多くの視聴者の共感を呼んでいる理由でしょう。

「それでも一緒にいる」という選択は、家族であることの意味そのものを問い直すテーマとして描かれているのです。

“壊れそうで壊れない”関係に救われる視聴者

「こんばんは、朝山家です。」で描かれる夫婦関係や親子のすれ違いは、時に見ていて痛々しいほどです。

けれど、その関係性が完全に壊れてしまうことはなく、ギリギリのところでつながっている様子が多くの視聴者の心をつかんでいます。

共演の小澤征悦さんも「こんなことで喧嘩するけど、でもその気持ち、わかる」と語っており、一見どうでもいいようなことが積もっていく“リアルな関係”が映し出されていると感じているようです。

SNS上でも「見ていてしんどいけど、安心する」「自分だけじゃないと思えた」といった感想が多く、“壊れそうで壊れない家族”という存在に救われている視聴者が少なくありません。

これは、朝山家が完璧でないからこそ、「うちも同じ」「それでもやっていけるんだ」と思える支えになっているのです。

むしろその“未完成さ”が、現代の視聴者にとっての癒しになっているのかもしれません。

家族は時に面倒で、煩わしくて、理解し合えない存在だけれど、それでも一緒に生きていく。

その姿が、「自分たちも大丈夫」とそっと背中を押してくれるような、静かな希望として描かれているのです。

- 朝山家の夫婦描写がリアルで共感を呼ぶ

- 脚本家・足立紳の実体験が反映された構成

- 過去作「それ妻」との共通性と進化

- 視聴者が自分ごととして受け取れる工夫

- “キレる妻”演出が代弁として作用

- 育児や発達支援の葛藤もリアルに表現

- 壊れそうで壊れない家族の絆がテーマ

- 「それでも一緒にいる理由」に癒される

コメント